大人の社会見学の新着30件

2016年6月21日 22:15

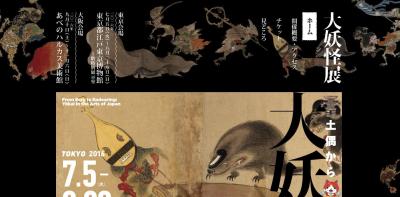

妖怪を美術史学的に見た展覧会

東京都墨田区にある、江戸東京博物館では2016年7月5日より8月28日まで、『代用会展 土偶から妖怪ウォッチまで』を行う。この展覧会では、古くから日本で愛されてきた妖怪、すなわち『異界への畏れ』を形で表し、表現したものを、縄文時代の土偶から平安・鎌倉時代の地獄絵、中世の絵蒔、江戸時代の浮世絵、そして現代の「妖怪ウォッチ」に至るまで国宝・重要文化財も含んだ作品の展示をする。妖怪は民俗学的観点からのみ語られることが多いが、この展覧会はそれとは一線を画す、美術史学から見た“妖怪の決定版”といえるものとなっている。

日本人の感性を表した展覧会

そもそも日本人は古くから異界への恐れ、不安感、もしくは『身近なもの』を慈しむ心をもっており、妖怪はそれが造形化されたものといえる。そのため「百鬼夜行絵蒔」といったものに描かれた妖怪たちの姿は、不気味ながらも愛らしさも感じることができる。

そして異界の生き物として「鬼」や「化け物」が形づくられるのは平安時代の末期である12世紀である。

具体的にあげると、平安時代末期より鎌倉時代の作品である、邪気を退治する神々を描いた「辟邪絵(へきじゃえ)」や、国宝に指定されている地獄の様相を表した「六道絵」(ろくどうえ)に鬼が数多く登場する。

そして中世からいよいよ『妖怪』が登場する。重要文化財の「土蜘蛛草子絵巻(つちぐもそうしえまき)」や、時経た古道具が妖怪と化したさまを描き、物の大切さを説いた「付喪神絵巻(つくもがみえまき)」には怖さがある反面、親しみやすさが色濃くなる。

室町時代には鬼たちが京を闊歩する重要文化財「百鬼夜行絵蒔」のほか、江戸時代に入ると世相が平和になった反面、その夜の闇が庶民の創造力をわきたたせて、浮世絵にまで妖怪の出番はふえる。

葛飾北斎も「百物語」として妖怪を描いたほか(ただし現存するのは5種類)、歌川国芳の「相馬の古内裏(そうまのふるだいり)」といった作品のほか、のちに水木しげるがその作品のもととした、鳥山石燕の画図百鬼夜行といったものがある。

休館日は毎週月曜日(7/18、8/8、15は開館、7/19は閉館)で、開館時間は9:30から17:30まで、ただし7月9・16・23日は19:30まで、7月29日からは金・土は21:00まで(入館は閉館の30分前まで)である。

江戸東京博物館 展覧会

http://www.edo-tokyo-museum.or.jp/

大妖怪展 公式ページ

http://yo-kai2016.com/index.html

-->

記事検索

特集

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ