大人の社会見学の新着30件

2015年10月21日 17:45

日本の伝統色

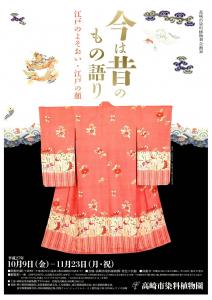

群馬県高崎市にある染物植物園 染色工芸館では、企画展として2015年11月23日まで「今は昔のもの語り -江戸のよそおい・江戸の顔-」を行っている。19世紀にイギリスの科学者、イギリスの科学者ウィリアム・パーキンが合成染料の発見を契機として広まっていった化学染料は、明治時代以降日本にも西洋からもたらされ、やがて染料の世界を変革していった。合成染料が伝わる以前の世界

この時代まで日本は、天然の色素を用いる染色が古代から絶え間なく続けられてきた。それはいわゆる伝統色というものであり、人々の生活や文化の中に深く息づいており、非常に風雅な歴史・由来がある。

鎖国政策をしき、長い泰平の世を過ごしていた260年の江戸時代も、人々は自然に宿る色と寄り添いながら暮らしてきた。

この展覧会ではとくに多彩な色調が文化とともに展開された江戸時代の染織品などを通して、時代に生きた人々とそのよそおいを紹介する。

なお会期中の休館日は10月26日、11月2・4・9・16日であり、開館時間は9:00から16:30(入館は閉館の30分前まで)である。

(画像はプレスリリースより)

群馬県高崎市 染料博物館 企画展

http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2015082200017/

-->

記事検索

特集

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ