大人の社会見学の新着30件

2016年2月13日 15:00

人間の魅力を再発見するために

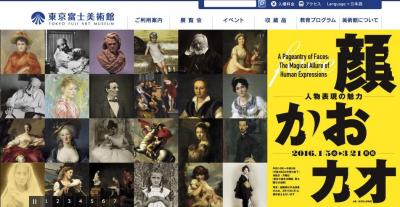

東京都八王子市にある東京富士美術館では、2016年3月21日(月・祝)の期間、「顔・かお・カオ -人物表現の魅力-」を行っている。この展覧会は、肖像画をはじめとするポートレイトを集めたものだ。展覧会では東京富士美術館のコレクションの中から描かれた(絵画の)顔、写された(写真の)顔、そして(彫刻として)彫られた顔、といったさまざまな手法で表現されたポートレイトに焦点をあて、人間の魅力を再発見しようとしている。発端は宗教画の要素から

西洋絵画の歴史を見ると、顔を描くことはイコール、キリストやキリスト教の聖人の顔を描くこととなっていた。そのため絵画では、肖像画は宗教画や歴史画についで重要なジャンルであったため、肖像画家は単にモデルの表面を写し取るだけではなく、その人物の内面まで描き出す力量が求められた。

17世紀のオランダで需要が増した肖像画

ルネサンス期の肖像画は、王侯貴族や画家のパトロンたちを描くものとなっていき、人間個人の存在そのものへの関心を呼び起こすものとなっていった。くわえて17世紀のオランダでは肖像画が大きく隆盛した。その時期のオランダは海外貿易で繁栄し、裕福な市民層が増えたため市民も絵画を求めるようになっていた。

彼らが求めた絵画とは、難しい宗教画や歴史画ではなく、知識がなくても理解が可能な風景画や静物画、そして絵を求めた市民を描いた肖像画だったことが背景にある。

さらに王侯貴族たちも、屋敷や宮廷に飾るために肖像画を描かせていった。優雅で気品にあふれ、威厳にみちた王侯貴族の肖像画は、子孫に残す一族の歴史であり、同時に家の誇りの源となっていたのである。

写真の登場

やがて19世紀半ば、写真技術が登場する。手軽に被写体を紙に写し取れる写真は瞬く間に社会へ広がっていった。最初は絵画のような写真が好まれていたものの、写真は瞬間を切り取ることができるため、その独自の表現を活かした肖像写真といったものが撮られるようになっていき、また新たな美術表現のジャンルを生み出したのである。

美術館の休館日は毎週月曜日(祝日、振替休日の場合は開館。翌火曜日は振替休館)で、開館時間は10:00から17:00(最終入館は16:30まで)となっている。

東京富士美術館 展覧会詳細

http://www.fujibi.or.jp/

-->

記事検索

特集

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ